「味の素食の文化センター」は、味の素株式会社の研修センターの中にある。高輪プリンスの隣である。「食は文化なり」を旗印に1989年創立された。

- 「食の文化ライブラリー」:図書4万5千冊。雑誌50タイトル。貴重書(明治ー昭和30年代)2800冊。映像資料360作品。

- 「食文化展示室」では「常設展示」で、江戸から明治にかけての日本の食生活を知ることができる。

現在の味の素は1兆円を超す企業で営業利益も1000億円を超える優良企業だ。「味の素グループ」ASVレポート2022統合報告書を入手。

- 注目すべき目がトレンド「世界で65歳以上の人口15億人」「食糧生産の増産の必要+50%(2012年対比2050年まで)「21世紀末までの平均気温+4.8度C」。

- ウェルビーイングは「心身が健康で、充実・幸せを実感できる状態」と定義。

- 36の国・地域で事業を展開。生産工場は24の国・地域で120(日本43・海外77)

映像で創業時の二人の人物の「味の素」の開発物語をみた。

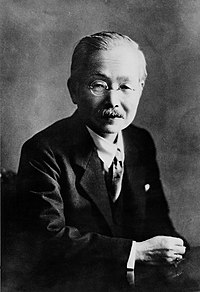

- 池田菊苗(いけだ きくなえ、1864年10月8日(元治元年9月8日) - 1936年(昭和11年)5月3日)は、日本の化学者。1901年、東京帝大教授。甘味、酸味、塩味、苦味に次ぐ第五の味「うま味」のもとであるグルタミン酸ナトリウムの発見者。それが味の素として商品化された。助教授時代のロンドン滞在時に、夏目漱石と同じ下宿で親交を持った。心身ともに不安定であった当時の漱石は、池田の品性、博識、見識に敬意を覚えつつ大いに慰められた。理化学研究所創立に参加し、化学部長をつとめた。

- 2代 鈴木 三郎助(すずき さぶろうすけ、1868年1月21日(慶応3年12月27日) - 1931年3月29日)は、日本の実業家、味の素の創設者。池田菊栄の特許権共有者となり、「味の素」を開発し成功し、初代社長に就任。晩年に高輪に自宅を建てている。味の素食の文化センターはその跡地だろうか。

港区ミュージアムネットワークマップを入手。これは便利。まだ未訪問のミュージアムにいくことにしよう。

北里柴三郎記念館(白金高輪)。福沢諭吉記念慶應義塾史展示館(三田)。赤十字情報プラザ(御成門)。泉岳寺赤穂義士記念館(泉岳寺)。TOTOギャラリー・間(乃木坂)。虎屋赤坂ギャラリー(赤坂見附)。明治学院歴史資料館(白金高輪)。

ヤマトグループ歴史館コロネコヤマトミュージアム(品川)。ニコンミュージアム(品川)ヨックモックミュージアム(表参道)。紅ミュージアム(表参道)。

ーーーーーーーーーーーーーーー

「名言との対話」3月4日。成瀬仁蔵「聴くことを多くし、語ることを少なくし、行うことをに力を注ぐべし」

成瀬 仁蔵(なるせ じんぞう、1858年8月2日(安政5年6月23日) - 1919年(大正8年)3月4日)は、明治から大正のキリスト教牧師(プロテスタント)であり、日本近代における女子高等教育の開拓者の1人であり、日本女子大学(日本女子大学校)の創設者として知られる。

29歳新潟女学校校長、36歳梅花女学校校長。42歳日本女子大学校初代校長。成瀬は女子教育一筋の人生を全うしている。

『女子教育』という著作によって多くの賛同者を得る。そして影響力のある大物をこの事業に引き入れていく。伊藤博文、西園寺公望、大隈重信、渋沢栄一、大倉喜八郎、嘉納治五郎、伊沢修二、、、、、。津田梅子の女子英学塾、吉岡弥生の東京女子医学校、成瀬の日本女子大と同時期に女子の高等教育機関が設立されている。前二つは小規模であったが、日本女子大は、1901年に家政、国文、英文の3学部と付属高校という陣容で合計288名の大規模な学校として出発している。

「何か天下のことをしたい」「何か、国家的の事をしなくてはならぬ」

「吾が天職、教員にあらず、牧師にあらず、社会改良者なり、女子教導者なり、父母の相談相手也、創業者なり。、、」

「我目的は吾天職を終わるにあり。吾天職は婦人を高め徳に進ませ力と知識練達を予へアイデアルホームを造らせ人情を敦し、、、、理想的社会を造るにあり」

護国寺の日本女子大成瀬記念館でみた「女子高等教育構想」という成瀬のつくった図が興味深い。家政学科・医学科・宗教学科とあるが、中核は人格教育であった。時に成瀬は42歳。60歳で逝去するまで、女子教育に専念した。「人として、婦人として、国民として教育する。「リベラル・アーツ重視」

後継者であり同志であった麻生正蔵の履歴朗読はこの人の全生涯の生き方をあますところなく語っている。「常に唯光明を見希望を見、、暗黒を見ず絶望を見ず前路を見て退路を見ず。、、、」

- 「何か天下のことをしたい」「何か、国家的の事をしなくてはならぬ」

- 「吾が天職、教員にあらず、牧師にあらず、社会改良者なり、女子教導者なり、父母の相談相手也、創業者なり。、、」

- 「我目的は吾天職を終わるにあり。吾天職は婦人を高め徳に進ませ力と知識練達を予へアイデアルホームを造らせ人情を敦し、、、、理想的社会を造るにあり」

行うことは少なく、語ること多く、聴くことはしない。そういう人にはなりたくないものだ。大学の創設者・成瀬仁蔵のこの言葉を肝に命じたい。

成瀬仁蔵を支援した広岡浅子は1919年1月に逝去している。10歳ほど年下の成瀬仁蔵もその年の3月に60歳で卒している。近代の女子教育を切り拓いた二人の志は次世代に引き継がれていく。