神田和泉屋の今年の年初に亡くなった「おかみさん」を偲ぶ会。117名の参加という盛り上がりだった。横田紀代子さんの遺影と夫の横田達之さんの挨拶。

花筏、四季桜、豊の秋という銘酒と、料理の名人だったおかみさん直伝のおつまみを堪能しながらの2時間でした。神田っ子のおかみさんは、人間観察力に優れた洞察力の持ち主という印象を私はもっていました。

アル中学が代表する「お酒の学校」。JALファーストクラス大吟醸搭載プロジェクト。富田勲先生。野田一夫先生。山地社長、、、。

JAL関係以外には、安蔵光弘(メルシャン)、野瀬英洋(大誠エンジニアリング)、儀田礼嗣(弁護士)らと歓談した。儀田さんは私の幼馴染の久恒三平弁護士のことを良く知っていた。

以下、2016年に書いたブログ。

「横田達之 お酒の話---日本酒言いたい放題」(横田達之・横田紀代子著。神田和泉屋学園同窓会「たより」編集委員会編)。

オビにはこう書いてある。「本物のお酒を楽しんでいますか?」

「国際線ファーストクラスに”本物の大吟醸酒”を初めて搭載し、わが国古来の文化「日本酒」の名を世界に轟かせた、神田和泉屋の横田達之。蔵元さえ頼りにする卓越した知識と豊潤な経験がその源泉にある。くわえて、各界から参加した2000名の卒業生を送り出すほどの、お酒の学校の校長も務めた横田の哲学を、一冊に凝縮したのが本書なのだ。」(神田和泉屋学園同窓会)

JAL時代、この大吟醸搭載に関わり、これが縁となって横田さんの主宰する「アル中学」「アル高校」「アル大学」を卒業した。学園での成績は悪かったが、高い学歴はもらった。「アル」は正式にはアルコールの意。

神田和泉屋学園は開校から27年が経ち、2015年3月に閉校した。この学園はいい酒がわかりそれを呑む人を育てることがいい蔵を残すことにつながるという信念で、味の分かる賢い消費者を育てるという志の高い素晴らしい事業だ。

その神田和泉屋店主の横田さんが1988年から毎月書いてきた2011年まで23年間にわたる「神田和泉屋たより」の集大成だ。

日本酒に対する該博な知識、現場に必ず足を運ぶ真摯さ、妥協を許さず正邪を見分ける目、職人や蔵元に対する愛情と尊敬、メディアに流される浮薄な風潮への義憤、日本酒に関わる良き人々との淡い交流、、、、。

この本には日本酒の全てが入っているという感がある。

日本酒に関する、消費者側から見た一つの優れた体系だ。電子書籍にして、言葉や疑問から検索できるようになると、日本酒に関する生き生きとした事典になるのではないか。

横田さんは、2000人の卒業生が慕っており、先日の出版パーティも200人を軽く超える大盛況だった。

ワインは農業だが、日本酒は工業、さらに言えば手工業と横田さんはこの本でも書いているが、人間も手工業製品であるとすれば、横田さんは仕事に没頭し天命を授けられ、長い時間をかけてあらゆる工夫と事上練磨を重ねて、人物の大吟醸になった感もある。

この学園ではおかみさん(横田紀代子)がつくる酒のつまみも大変人気があった。その「おかみさん料理 レシピ」も付いている。

神田和泉屋学園同窓会の編集委員たちの身に着けた知識と熱心さ、そして武蔵野書店の編集者との息が合った編集委員会の雰囲気がよく出ている。とてもいい本に仕上がっている。後世に残る名著になるのではないか。

ーーーーーーーーーーーーー

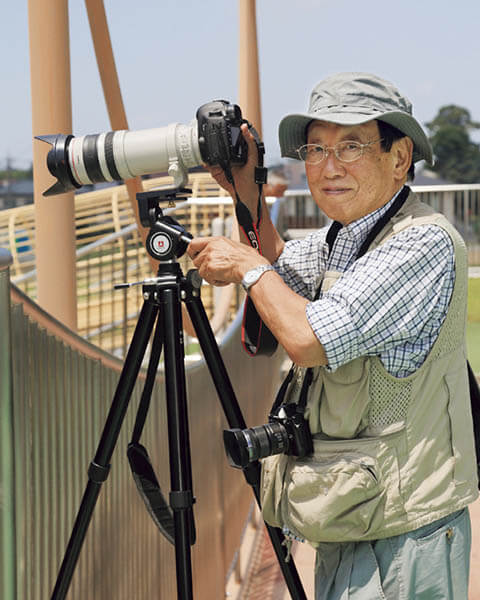

「名言との対話」6月1日。田沼武能「人生にはいろいろな選択肢がある。太く短く生きるのも道だが、細く長く生きるのも道」。

田沼 武能(たぬま たけよし、1929年2月18日 - 2022年6月1日)は、日本の写真家。享年93。

東京都出身。東京写真工業専門学校卒業後、20歳、サン・ニュース・フォト社に入社。木村伊兵衛の助手としてスタート。「芸術新潮」の嘱託写真家として文化人の肖像写真家として注目を浴びる。36歳、アメリカのタイム・ライフ社と契約し、フォト・ジャーナリズムぼ分野でも活躍する。45歳、初の写真集「武蔵野」。46歳、日本写真協会年度賞。50歳、モービル児童文化賞。51歳、写真集「下町ひと昔」。54歳、写真集「東京の中の江戸」。

55歳から、黒柳徹子のユニセフ親善大使の援助国訪問では1984年の初回以来すべてに同行。120ヵ国を越える世界中の子どもを撮影。56歳、菊池寛賞。61歳、紫綬褒章。64歳、写真集「東京の戦後」。66歳、日本写真家協会会長、東京工芸大学芸術学部教授。67歳、写真集「下町今昔物語」。71歳、日本写真著作権協会会長、全日本写真連盟会長。73歳、勲三等瑞宝章、写真集「輝く瞳 世界の子ども」。74歳、文化功労者。75歳、写真集「六十億の肖像」。77歳、日本写真保存センター設立推進運動副会長、写真集「武蔵野賛歌」。85歳、日本写真家協会功労賞。90歳、文化勲章。

2019年4月。田沼武能写真展(世田谷美術館)という卒寿の90歳の企画展をみた。たゆみなく仕事をし続けている人だ。そして、だんだん大きくなっていく人だという印象を持った。

「人間大好き人間」田沼のライフワークは3つあった。文化人の肖像、世界の子ども、戦後東京である。

この写真展は、戦後の1948年から1964年の東京オリンピックまでの東京を撮った企画展で、「子どもは時代の鏡」「下町百景」「忘れえぬ街の貌」の3つの視点で構成されている。 「昔はものはなかったが、人情だけはあった」。

ショップで『時代を刻んだ 貌 田沼武能写真集』も購入。「顔は精神の門にしてその肖像」。昭和の文化を創りあげた諸家240目の傑作写真集。これはまさに偉業だ。

『芸術新潮』『新潮』の仕事を中心に、文化人を撮りまくった。その集大成がこの写真集である。「芸と理を究む」「詩文の世界で」「空間とデザイン」「絵画と彫刻と」の4部構成で、昭和を彩る著名人の肖像は圧巻だ。そしてそれぞれの人物についての取材メモもついている。臨場感ふれる言葉で、撮影時の様子や、本人の言葉などがあり、この写真集の価値を高めている。

例えば「寺山修司」は、「まず居場所がわからない」から始まる。柳田国男は「話好きで、新しく仕入れた話は、他人に聞かせないと気がすまないようなご性格」。金子兜太「なんとなく銀行に遠慮しているようであった」。谷崎潤一郎「5分だけ」。井伏鱒二「先生はお酒が入ると、話が面白くなる」。司馬遼太郎「『関ヶ原』の取材に同行した」。新田次郎「人目をはばかる役所の中で」。三島由紀夫「せめて御木本翁くらいに永いきして」。横山大観「朝に昼に晩に、食事に酒を欠かさない」。、、、、、。素晴らしい写真集だ。

木村伊兵衛からは「おれの真似をしていても、おれ以上にうまくはならない」と言われ、この言葉は座右の銘になった。

「写真家という職業についたおかげで、あらゆる職業の方々と出会い、お話することができた」。

「「貌」はその人の歴史、その人の心、内面までも写し撮ることができると、私は考える。またそれが表現できたとき、はじめて優れた肖像写真と言えるのではないか、その極みに近づきたいと私は日夜努力している」

90歳を越えてなお現役だったが93歳で死去。「人生にはいろいろな選択肢がある。太く短く生きるのも道だが、細く長く生きるのも道」と語った。70年という長い写真家生活であったのだが、どうも「細く」でもなかなった感じもする。「長く」の成果は、師やライバルが獲得できなかった文化勲章を写真界で初めてもらったことにあらわれている。

文化勲章の授章者を眺めてみる。落語家は桂米朝、歌舞伎役者は六代目菊五郎、俳人は高浜虚子、映画監督は黒澤明、彫刻家は朝倉文夫、ガラス工芸家は藤田喬平、、、、それぞれ分野開拓のパイオニアである。その分野が「文化」として認められた証でもある。