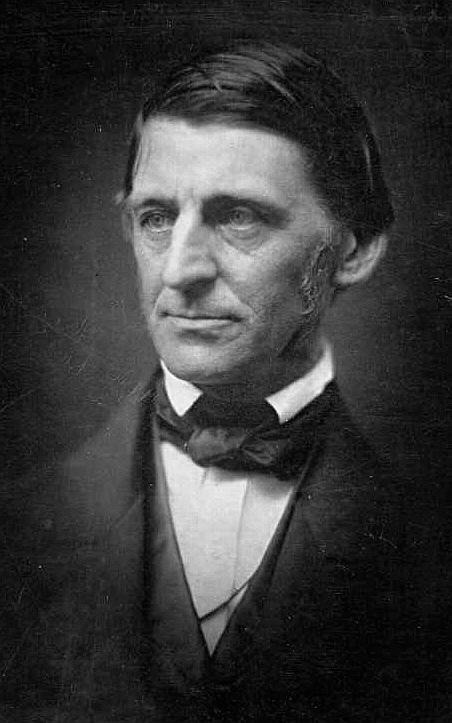

夜に急に息子が泊まりにきた。色々な話題の中にエマーソンという言葉が出てきて驚いた。エマーソンは「偉人論」を書いたアメリカ人で、調べる必要があると思っていた矢先だった。

「処世論」「社交論」「自然論」「学問の仕方」「自己信頼」などをテーマとした書物を著したアメリカ人だ。この人の言葉には「一語千金」との評価もある。

以下、エマーソンの言葉を探してみた。

- 自分に何ができるかは、自分以外の者には分からない。いや、自分でもやってみるまではわからないものだ。

- 偉大な栄光とは失敗しないことではない。失敗するたびに立ち上がることにある。

- 毎日毎日をきっぱりと終了せよ。あなたは全力を尽くしたのだから。

- 友人を得る唯一の方法は、自分がその人の友人になることである。

- 悪い人々に対する非難や拒絶によって、自分を浪費することがないように。むしろ善き人々の美徳を称えよう。

- 快活さと明るい気分というものは、使えば使うほど残りは多くなる。

- 生活は簡素に、思想は高く。

- 重要なのは人生の長さではない。人生の深さだ。

- 友情は神の楽園の中でも実を結ぶのが一番遅く、長い年月を経てようやく熟する果実である。

- 仕事の成功に対する報酬は、その仕事を成し遂げた、ということである。

- 心の奥底に達してあらゆる病を癒せる音楽、それは温かい言葉だ。

ーーーーーーーーーーーーーーーー

いくつかの文章を書く。・人物記念館ミュージアム。・「イコール」用のアピール

6月の講演・講義の準備。「福祉」「文章」「人生計画」

ーーーーーーーーーーーーーーーーーー

「名言との対話」6月2日。出井伸之「人は組織からの引退や卒業はありえても、自分自身から引退することはできない」

出井 伸之(いでい のぶゆき、1937年11月22日 -2022年6月2日 )は、日本の実業家。享年84。

早稲田大学政経学部卒。ソニーに入社。オーディオ事業部長、コンピュータ事業部長、ホームビデオ事業本部長などを歴任後、1989年取締役、1995年社長、2000年会長。2005年クオンタムリーブ株式会社を設立。

ソニーのトップを10年つとめたこの人の言葉を拾ってみた。

- 『裏番組』や趣味を持つ人は、ビジネス以外の話も面白く、幅広い視点をもっていますから、会社でも人が寄ってきますし発想力も豊かです。『OFF』での蓄積が、いつの間にか会社の仕事(『ON』の世界)にも環流して、『よい循環』が生み出されてゆく

- 井深(大)さんをはじめとしてファウンダー(創業者)は会社の精神的支柱です。会社が生まれてきた素、DNAみたいなものですから、その精神に敬意を表さないと、会社がおかしくなってしまうと思います

- 社長になるとは必ずしも思っていなかったが、社長のように考えていた。

- 私がメディアに出て話をするのは「社内」へのメッセージなのだ。

- いまの問題点をわかりやすくビジュアル化して、社員の頭の中に焼きこむことは、経営者の重要な仕事だと思います。、、社長としてのこの三年間、難しいことをいかに簡単に説明するかということを心掛けてきました。

出井は「変化が無ければ、隕石で絶滅した恐竜のようになってしまう」と考え、ソニーをエレクトロにクス中心の会社から、映画、音楽、ゲーム、金融など無形のコンテンツビジネス中心の会社へ変貌する舵を切った。当初は株価や業績も悪化し、アメリカのビジネスウイークは「世界のワースト経営者」と評価したこともある。

ソニーのOBたちと会うことの多かった私は、彼らからソニー批判を何度も聞いたことがある。その路線を歩んだトヨタの時価総額は2000年に14兆円となった後、2012年に7000億円まで下落したが、現在は14兆円と回復し、トヨタ、ソフトバンクに次ぎ、日本第3位となる好業績を誇っている。

『変わり続ける』(ダイヤモンド社)を読んだ。サブタイトルは「人生のリポジショニング戦略」だ。

ソニーのトップを退任して10年経った70代後半の時点での著書である。

自分が置かれている環境を意識的に変えながら、自身を進化させていくことがリポジショニングだ。出井は「人生の中で、何度もリポジショニングをしてきた」という。自身の経験を踏まえ、下がっていくクリエイティブマインド「才能」と上昇する「分別心」の交点が45歳だという。「事業部長がいちばんやりがいがあって楽しかったですね」というように、その時代を楽しんだのだ。

出井は「図形を使って物事を多面的に考える」人であることを初めて知った。マクロの視点とミクロの視点を自動的に考えさせてくれるツールとして「マンダラチャート」を30年近く使っている。鳥の目、虫の目、魚の目を意識している。「図形を使うことで、物事を多面的に見ることができるのだ」と述べている。

時間については、仕事の時間、家庭の時間以外の、1人になってじっくり考える時間が重要と考え、自覚的に第3の時間をつくっていたのは参考になる。私のいう公人、私人ではない「個人」を維持する時間である。

出井は読書魔であった。「眠る前の一時間の読書時間が、私にとってはとても楽しみな時間です。出張中は移動時間が多いので読書が進みます」という。新しい分野に遭遇するたびに読んだ本の著者に手紙を書き会いに行くという行動をしていた。こういう習慣を身につけた人を何人か私も知っているが、みな大したものになっているという印象だ。

「三年過ぎたらポジションをかわる、それを三回やったら次は全く違うところへ行くという具合に、どんどん動いてきましたね」というようにサラリーマン時代は「変化」が信条だった。

「人は組織からの引退や卒業はありえても、自分自身から引退することはできない」。ではどうするか。「これからの時代は、変われる人しか生き残れない」というように、組織を離れた後も「変化」を貫いているようだ。あざなえる縄のように環境の変化と自身の変化を楽しんでいきなさいというメッセージを受け止めよう。人生に引退はない。