公益財団法人「大学セミナーハウス」を30数年ぶりに訪問。

橘川幸夫さんと田原真人さんと一緒。

1965年創立のこの大学セミナーハウスは、ル・コルビジュの弟子の建築家・吉阪隆正の作品だ。本館は、空から三角錐が逆さに刺さっているという趣向の奇抜な建物である。ちょうど、東大と米国MITの建築関係の学生たち一行が見学していたのに遭遇。

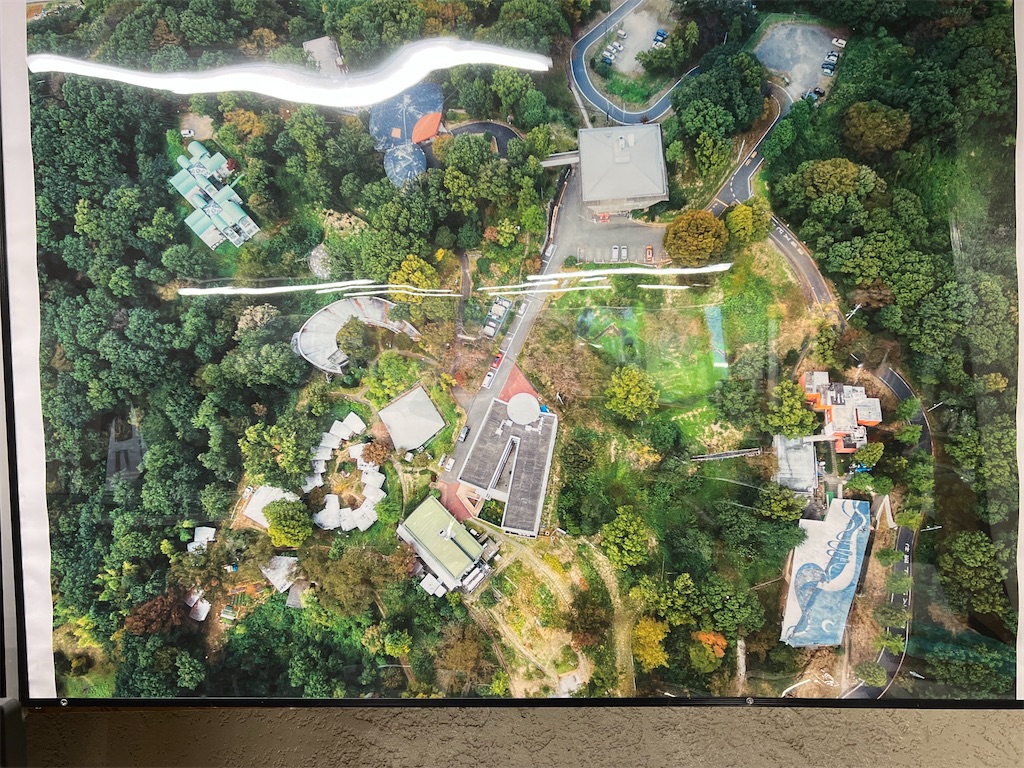

山間の高低差のある、東京ドームの1.5倍の面積をもち、敷地内に大小、様々の特色のある建物が散在している。建物の中もそれぞれ工夫があり、一つとして普通のものがない。秘密の部屋らしきものや、使い道が不明の不思議な施設があり、楽しくなる。

東大の茅誠司総長が設立時のトップになっており、当時の学界や経済界の重鎮が関わっていることがわかった。茅橋、松下幸之助の松下館、国際館、交友館、さくら館、講堂、、、、。

新渡戸稲造の書、中嶋嶺雄理事長の文庫、ワーズワースの名など、関与した人々の遺品や言葉なども各所にある歴史的な施設だ。

ここを今準備している「参加型社会学会」の大型イベントを実施しようということになった。

到着後、大学セミナーハウスの外村幸雄専務理事・事務局長と、セミナー事業部の長田裕子チーフから、お話をおうかがいする。

その後2時間近くかけて、この地区を歩きながら、施設を案内いただいた。

16時からは、新人教員セミナー担当の明星大学の菊池滋夫先生を交えて、この施設の使い方について、アイデアを出し合う。有意義な話し合いとなった。

菊池先生も交えての夕食後は、田原さんとワインを飲みながら、教育再生の話。

ーーーーーーーーーーーー

「名言との対話」10月25日。田中耕太郎「日米安保条約は高度の政治性を有する。違憲か合憲かの法的判断は内閣と国会の政治的判断と表裏一体である。純司法的機能を使命とする司法裁判所の審査にはなじまない。一見きわめて明白に違憲無効であると認められないかぎりは、司法審査権の範囲外にある」。

田中 耕太郎(たなか こうたろう、1890年(明治23年)10月25日 - 1974年(昭和49年)3月1日)は、日本の法学者・法哲学者。

東京帝大法学部卒。内務省に入省するが、東京帝大に戻り教授(商法)、法学部長。第一次吉田内閣で文部大臣、1950年、吉田首相の推挙で第二代最高裁長官。60年に退官。その後、オランダのハーグにある国際司法裁判所判事に就任し、10年間つとめる。東大教授を経て、60代は最高裁長官。70代は国際司法裁判所判事。

田中耕太郎関して、以下、このブログでとりあげた記事を拾ってみた。

山本有三は参院では「緑風会」を田中耕太郎らと結成している。有三命名のこの名前は、参院を理性の場にしたいという念願からであった。

長谷川周重「大いなる摂理」(IPEC)を読むと、財界人の長谷川周蔵重は、一高で法学者の田中耕太郎からキリスト教カトリックの「信「望」「愛」の教えを学び深く影響を受けて、後に洗礼を受けている。

佐藤春夫は1960年に68歳で文化勲章を受賞している。同時受章は、数学者の岡潔、最高裁長官の田中耕太郎、小説家の吉川英治だった。

財界人で有名な「永野6京大」の長兄の護は、東大法学部在学中に親友の父の渋沢栄一から息子の勉強相手の名目で援助を受ける。それを故郷に仕送りし弟妹の教育にあてた。田中耕太郎に次ぐ2番で卒業後、晩年の渋沢の秘書として尽くす。

さて、2016年に、私は吉田敏浩ほか『検証 法治国家崩壊 砂川裁判と日米密約交渉』(創元社)を読了している。1959年12月16日に最高裁大法廷で行われた砂川裁判を戦後最大の事件として取り上げた労作だ。創元社の「戦後再発見」双書の第3弾。

「米軍駐留は憲法第9条違反」として日本を揺るがした伊達判決が3月30日。検察は最高裁に跳躍上告。上告審は9月7日から口頭弁論、審査は異例のスピードで開始され、わずか10日余りで6回の口頭弁論が終了する。「米軍駐留は合憲」の逆転判決があり、この日に日本国憲法はその機能を停止した。

伊達秋雄裁判長(東京地裁)

- 憲法9条は日本が戦争をする権利も、戦力を持つことも禁じている。安保条約は日本防衛だけでなく極東における平和と安全のために出動できる。米軍駐留は日本国憲法の精神に反する。

- 米軍の駐留は日本政府が要請しアメリカ政府が承諾した結果であり、米軍の駐留は憲法第9条第二項の戦力の保持に該当する。駐留米軍は憲法上存在を許されない。

田中耕太郎裁判長(最高裁)

- 憲法9条は戦争を放棄し、戦力の保持を禁止しているが、主権国家としてもつ固有の自衛権は否定していない。

- 憲法9条は他国の安全保障を求めることを禁ずるものではない。

- 憲法が保持を禁じた戦力とは、わが国が主体となって指揮権・管理権を行使し得る戦力を意味する。だから駐留米軍は憲法が禁じた戦力には該当しない。

- 日米安保条約は高度の政治性を有する。違憲か合憲かの法的判断は内閣と国会の政治的判断と表裏一体である。純司法的機能を使命とする司法裁判所の審査にはなじまない。一見きわめて明白に違憲無効であると認められないかぎりは、司法審査権の範囲外にある。

- 米軍駐留は憲法に適合こそすれ、違憲無効であることは一見きわめて明白であるとはとうてい認められない。

この地裁判決から最高裁判決までの経緯を、アメリカの公文書を詳しく読み込んで詳しく追った内容である。アメリカ国務省長官からの指示・誘導を受けて、日本は藤山外相を中心とした岸政権が田中耕太郎最高裁長官と相談している。そして指示通りの内容の判決を出す。統治行為論。司法の独立を最高裁長官自身が破ってしまう。

この判決で、憲法体系よりも、矛盾する安保法体系が上位に位置することになった。米軍は憲法を超えた超法規的存在となった。安保条約と関連する日米地位協定、付随する密約なども承認されたも同然となった。安保条約と日米地位協定という不平等条約が存在することを認めたことによって米軍は治外法権となった。法治国家崩壊である。その後、米軍は基地の騒音訴訟では日本政府の権限も司法権も及ばない第三者であるとして、損害賠償は認めるが飛行差し止めはできないという判決が下っていく。

田中耕太郎最高裁長官のこの判決は、よくもわるくも、その後の政治と司法の関係を規定したのである。