来週は京都の2泊3日の講演旅行。その準備をしている。

12日「りてらしい塾in京都」

■日時:2024年06月12日(水)18-21時■定員:30名(予約先着順)

■参加費:1,000円(税込)■会場:マナビノバしもがも教室

〒606-0854 京都市左京区下鴨東岸本町38-1 電話:090-8544-2831(宮崎)

アクセス:地下鉄烏丸線:松ヶ崎駅 徒歩9分。バス:洛北高校前 徒歩9分/下鴨東本町 徒歩4分 https://www.manabinoba.org/アクセス/

■交流会・懇親会 セミナー終了後、会場へ移動予定。

■申込方法:参加申込フォーム AP-トサケン参加申込フォーム (google.com) 久恒啓一「図で考える人は仕事ができる~「図解文章法」のすすめ~」「文章至上と箇条書き信仰」に汚染されたコミュニケーション不全による混乱は目に余るものがあります。講師は「全体の構造と部分同士の関係」を表現できる「図解コミュニケーション」を提唱しています。図解思考はあらゆる分野に威力を発揮します。過去の文章読本の名著に対する批判をもとに、それを克服する図解を用いた新しい文章法「図解文章法」を紹介し、実践応用のワークショップを行います。

13日(木) 19:00 京都イベント(信頼資本財団+イコール)。懇親会。

場所:風伝館(京都)

ーーーーーーーーー

14日(金)「ミニ蜃気楼大学@京都」

場所:12:30〜17:00 遊子庵 詳細:https://whz3f.hp.peraichi.com/

久恒啓一「人生計画(ライフプラン)の実際」

あなたは、「人生計画」(ライフプラン)を持って生きていますか?

講師は47歳までの「青年期」のビジネスマン時代を経て、「壮年期」は教育者、そして「実年期」の現在は「アクティブ・シニア」として、充実した人生を送っています。

ビジネスマン時代は、「公人」としての本業と「個人」としてのライフワークを両立させるという微妙なかじ取りが必要な「二刀流人生」を送ってきました。

30歳で「一生の計画」、40歳で「30年計画」を立て、毎年の年初に立てた「計画」を実践し、年末に〇×△で総括し、次の正月に計画を立てる。このサイクルを40年以上にわたり続けてきました。マル秘であった30歳から47歳までの驚愕のライフプランとそのノウハウを公開します。

ライフプランは立てた方がいいことは分かっているが、どう作ったらいいかわからない。そんなあなたにライフプランを持つことの大事さと、血と汗と涙の匂いのする具体的なやり方の実践例を提供します。あなたの人生は一変する可能性があります。お見逃しなく!。

(参考 久恒啓一図解ウェブ https://www.hisatune.net/)

ーーーーーーーーーーーーー

「名言との対話」。6月6日。根岸英一「底上げよりもトップクラスを引き上げる、出るくいを伸ばしていく方が全体を引っ張る力になる」

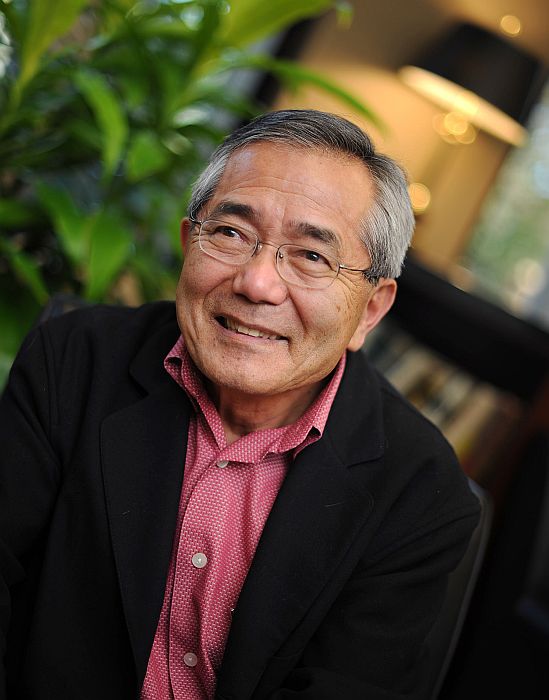

根岸 英一(ねぎし えいいち、1935年(昭和10年)7月14日- 2021年(令和3年)6月6日)は、日本の化学者。ノーベル化学賞受賞者。

満州新京(現・長春)出身。1958年東大工学部を卒業し、帝人に入社。1968年ペンシルベニア大で博士号取得。のち帝人を退社してアメリカのパデュー大学で学び、有機亜鉛をつかい、より効率的なパラジウム触媒クロスカップリング(根岸カップリング)を開発した。1979年パデュー大教授。1996年に日本化学会賞。

2010年「有機合成におけるパラジウム触媒クロスカップリング」の業績で鈴木章、リチャード・ヘックとともにノーベル化学賞(東大工学部出身者としては初)を受賞。同年文化功労者と文化勲章を受章した。

以下、根岸英一の言葉から。

- 自分のやりたいことができなければならない。「できる」というのは資質が半分、とことんのめり込んで努力することが半分だ。

- へこたれずに、崇高な夢を求めなさい。

- 一つの目的を考え、時に挫折してもへこたれないこと。プラス思考で最後まで頑張る。あきらめないことが重要。

- 50年その道を歩き続けると結果が出る。

- 自分は科学者だが、中小零細企業の社長と同じです。

- セレンディピティというのは必ずありますよ。ありますけどね。気がつく「元」がなければできませんよね。運がいい人は次から次へ運がよくて、セレンディピティ(にょる発見)を何度も何度も経験してですね。それはセレンディピティ(による発見)を引き寄せる基礎がある。力がある。

日経新聞の「私の履歴書」にノーベル化学賞受賞の根岸英一先生の記事の中に「発見のための10箇条」というものが紹介されていて図解がついていた。私はその図解を材料に大学の授業で修正図を考えてもらい、私の修正図を見せました。すると学生たちが言い出した感想が愉快だった。

「ノーベル賞をとった人でも図解は上手ではないんだな」「先生に図解の描き方を学んだ私たちはノーベル化学賞ととった人よりも図解による伝達力がうまい」「根岸さんの図解はおそらく久恒先生の講義を受講する前のレベルだな」「ノーベル賞をとった人でも図解を描くのが下手なのに驚いた!」「自分で考えた図解が先生が考えた図解に似ていたので考える力がついているのかと嬉しくなった」「ノーベル賞受賞者よりも久恒先生の方が凄いと感じました」。これだけで学生たちに自信がついた。面白かった。

底上げか、トップ集中の育成か。これについては、「トップを引き上げるという戦略は、ボトムアップよりも意外にやさしいんではないですかね。だから競争で選んできて、そういう人をなんとかこうグンと引き上げる。だいたいいつの時代も本質的に大きなことをやっているのは10%以下、いや5%以下かもしれない。そこらへんがガーッと出れば、あとが潤うというか、ついてくると思います」と解説している。

根岸は「出る杭をのばせ」というメッセージを放っている。同じことを語っている人々を探してみよう。平賀源内「良薬は口に苦く、出る杭は打たれる習ひ」。佐治敬三「出る杭はのばす」。堀場雅夫「出る杭は打たれるが、出すぎた杭は誰も打てない。出ない杭、出ようとしない杭は、居心地はよいが、そのうちに腐る」。大山倍達「出る杭は打たれるものさ。それが嫌なら何もしないことだ 」、、、、、。

科学者、経営者、起業家、格闘家など、生死を賭けた激烈な競争の中にある人たちは皆同じことを言っている。「出ない杭、出ようとしない杭は、居心地はよいが、そのうちに腐る」と堀場がいうように、また「全体を引っ張るために」と根岸がいうように、さまざまな場面で「出る杭」をのばすことが大事な局面を迎えているのではないか。