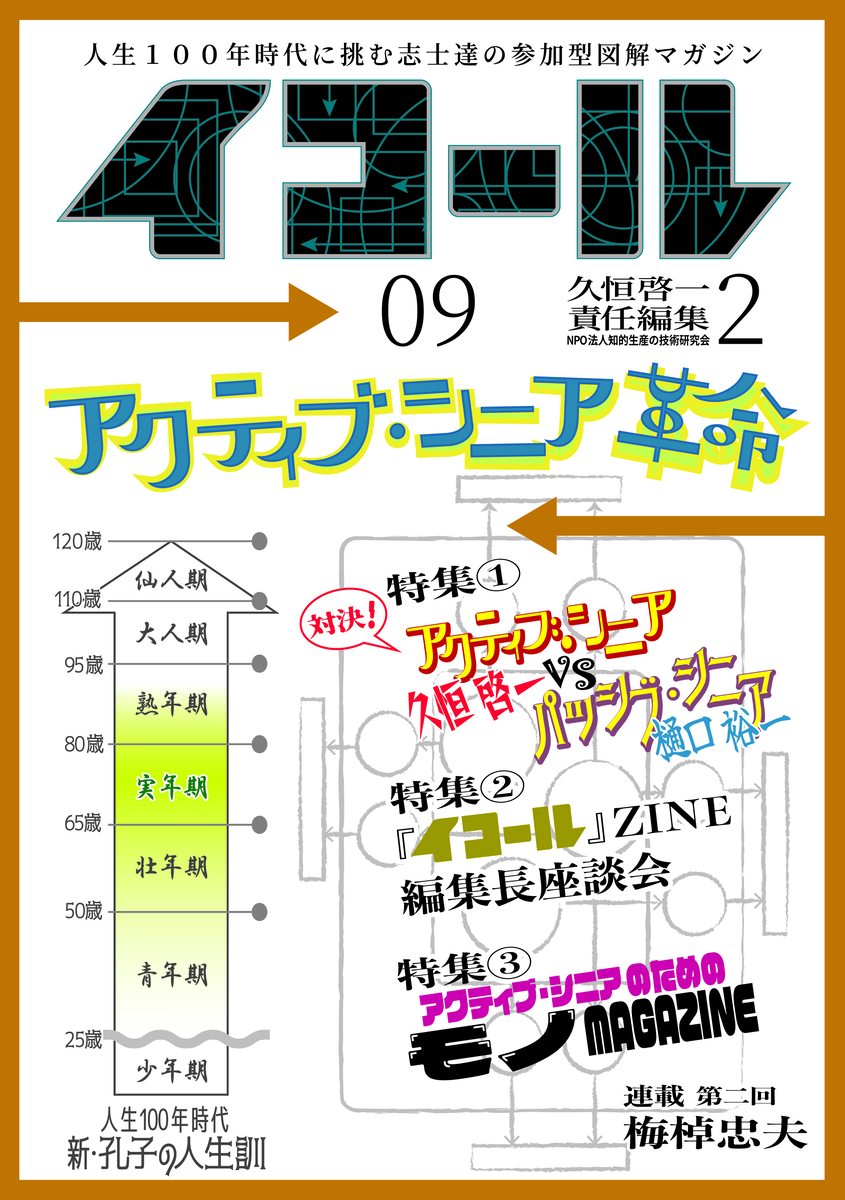

雑誌『イコール』の久恒啓一責任編集号『アクティブ・シニア革命』の第2号に賛同していただけませんか。 | MIRAI FES!

図解目次

目次

雑誌『イコール』の久恒啓一責任編集号『アクティブ・シニア革命』の第2号に賛同していただけませんか。 | MIRAI FES!

編集部の面々。

ーーーーーーーーーーーーーー

名言との対話 8月25日。「後悔していることがある。それは、この八十年、無精をして日記をつけなかったということだ」

高木東六(たかぎ・とうろく、1904年7月7日―2006年8月25日)は、主として昭和期に活躍した作曲家である。享年102。

鳥取県米子市出身。関東大震災では横浜の自宅が倒壊したが、一瞬の差で命拾いした。横浜グランドホテル前の海には、見渡す限り裸体の遺体が浮かぶ地獄絵図を目の当たりにしている。

東京音楽学校ピアノ科に入学するも中退し、のちにパリのスコラ・カントルム音楽院を卒業。パリで山田耕筰と再会し、作曲家になるよう勧められた。高木は後に山田について「宴席での話の三分の二以上が愉快な猥談で、替え歌のセンスも天下一品だった」と語っている。

管弦楽曲《朝鮮風舞踊組曲》は1940年に新京音楽院賞で第一位、1942年に文部大臣賞を受賞。1939年からオペラ《春香》の作曲を始めたが、1945年5月の空襲で東京の自宅が全焼し、楽譜も失った。失意のなか長野県伊那市へ疎開し、再作曲を依頼される。1947年に《春香》第二稿を完成、翌1948年に初演された。

クラシック出身ながら、軍歌《空の新兵》、歌謡曲《水色のワルツ》、シャンソン、ポピュラー・ソングなど、作曲ジャンルは多岐にわたった。

テレビでも、NHK「あなたのメロディー」やTBS「家族そろって歌合戦」に長期にわたって審査員として出演。そのユーモアと辛口批評は私の記憶にも残る。

「本当の音楽はメロディじゃなくハーモニーにあるんです。魂を揺さぶるような深い感動はハーモニー以外にはありませんよ」

「好きなものを見つけること。あとは脇目も振らないこと」

「私は思う。いまが一番大事なときだ。もう一歩」

著書『人間の記録 高木東六 愛の夜想曲』第三章「わが青春のパリ」は、「これから書くことは、女房だけには一切読まれたくないのだが……」で始まる。

ところが1985年の「あとがき」では、「わが女房が突如ぼくに冷たく、口もきかなくなってしまったのには弱った」と愚痴をこぼす。同書には妻の話も出てくるが、このシリーズでは珍しく女性遍歴が中心だ。パリへ向かう船内で「ぼくの女性不信は、このときから始まったといってよい。日本の女性も含めた、世界中の女性に対して、である」と書きつつ、パリ到着後も懲りずに女性と交わっている。

「毎日を、不安なく平和に過ごせることが何よりの長寿の秘訣」と信じていた高木は、102歳で没したセンテナリアン(百寿者)である。日本ハリストス正教会に所属する正教徒で、葬儀はお茶の水のニコライ堂で営まれた。聖名はアファナシイ(ギリシャ語で「不死の者」)。

作曲家として作品という「人生の軌跡」を残した高木だが、無精ゆえ日記をつけなかったため、焦点となる出来事以外はぼやけ、あいまいになってしまったという。「本当に地団駄を踏む思いがしている」と晩年に悔やんでいる。

私も若い頃から何度も日記に挑戦したが長続きせず、記録がほとんど残っていない。同じ悔しさを味わう者として、高木の言葉は胸に響く。過去を嘆いても始まらない。これからもブログを書き続けよう。その決意を、この名言が力強く後押ししてくれた。