今日の収穫。

- 生きる意味は、あらかじめ存在しない、生きるなかからつくられる。(南直哉)

- やったことは、たとえ失敗しても、20年後には笑い話にできる。しかし、やらなかったことは、20年後には公開するだけだ。(マーク・トウェイン)

- 本というものは、わずか数行でも役に立てば、それだけで十分値打ちあるものだ。(津田左右吉)

- 真に私を知ってくうれる友人たちとの記憶になかに生を得れば、それで満足。(尾崎秀実)

- 人は死の間際になって初めて、本気で生きてこなかったことに気づく。(ヘンリー・ソロー)

- 人間とは、自分の運命を支配する自由な者のことである。(カール・マルクス)

- われわれの人生とは、われわれの思考が作り上げるものに他ならない。(マルクス・アウレリウス)

- 他人と比較してものを考えるのは致命的な習慣である。(バートランド・ラッセル)

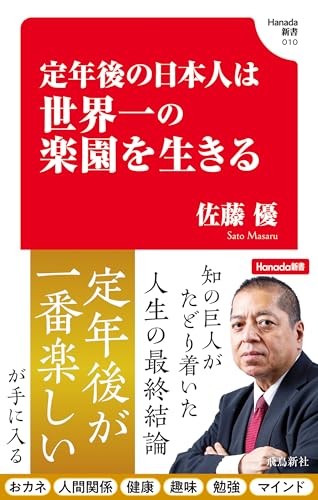

以上、読了した佐藤優『定年後の日本人は世界一の楽園を生きる』(飛鳥新社)より。

ーーー

夜:20時から

- デメケンミーティング:松永さんとの対話。

- 「革命」編集会議:昨日のパーティの感想。第3号の企画案。

- 開発ミーティング:力丸君と。

ーーーーーーーーーーーーーーーーー

「名言との対話」10月13日 丸谷才一「よし、自分は上機嫌で書こう」

丸谷才一(まるや さいいち、1925年(大正14年)8月27日 - 2012年(平成24年)10月13日)は、日本の小説家、文芸評論家、翻訳家、随筆家。享年87。

山形県鶴岡市出身。KAWADE夢ムック『追悼特集 丸谷才一』では、著書目録を次のように分類している。小説、評論、エッセイ、歌仙、ジェイムズ・ジョイス関連、山﨑正和との共著、大野晋との共著、対談集、ジャーナリズム批評、編集・監修、訳書、インタビュー。また、文明全体を扱うという態度で書評文化の構築にも尽力した。

KAWADE夢ムック『追悼特集 丸谷才一』「編集後記」の総括を見てみよう。――巨人。怪物。柄の大きさ、多面性、懐の深さ。成熟した市民社会にふさわしい小説。伝統の新しき継承。モダニズムの達成と彫刻。外国文学の吸収と自国の伝統の咀嚼。現代性に腐心した最後の文学者。

受賞の多さには驚くほかない。芥川龍之介賞(1968年)『年の残り』、谷崎潤一郎賞(1972年)『たった一人の反乱』、読売文学賞(1974年・2010年)『後鳥羽院』『若い藝術家の肖像(新訳)』、野間文芸賞(1985年)『忠臣蔵とは何か』、川端康成文学賞(1988年)「樹影譚」、芸術選奨(1990年)『光る源氏の物語』(大野晋との対談)、大佛次郎賞(1999年)『新々百人一首』、菊池寛賞(2001年)、泉鏡花文学賞(2003年)『輝く日の宮』。以上の受賞歴からも、文学界に果たした業績は比類がない。そして、多年の文学的業績により朝日賞(2004年)を受け、2006年には文化功労者に選ばれ、死の前年には文化勲章(2011年)を受章した。

「本は薬でもあるし、食べ物でもあるし、お酒でもある」と言うほどの読書家でもある。また、「自分のホームグラウンドをしっかり持っている人が書いた本は面白い」とも語っている。

私は小説ではなく、『挨拶はむづかしい』『挨拶はたいへんだ』『挨拶は一仕事』などのエッセイが好きだ。装幀は和田誠。丸谷は、挨拶にあたってはすべて原稿を書き、当日はそれを読み上げる。その原稿が残っているから、こういう本も書けるのだ。あらゆることに用意周到な人であったようだ。Audibleで丸谷才一『からごころは嘘をつく』を聴いたことがある。

「丸谷才一の『文章読本』を読め。とくに第二章『名文を読め』と第三章『ちょっと気取って書け』の二つの章を繰り返し読むがよろしい。これが現在望み得る最上にして最良の文章上達法である」とは井上ひさしの言葉だ。

鳥居民のライフワークである『昭和二十年』シリーズは、敗戦の年(1945年)の1年間の社会の動きを、重層的に描くドキュメントである。丸谷才一はこの試みに対して、ギボン『ローマ帝国衰亡史』、頼山陽『日本外史』、『平家物語』に匹敵すると評価している。

丸谷は食べ物に関する傑作を挙げている。邱永漢『食は広州にあり』、木下謙次郎『美味求真』、吉田健一『舌鼓ところどころ』『私の食物誌』、そして檀一雄『漂流クッキング』である。「食通に講釈をさせるのはよい。しかし料理をさせてはいけない」という言葉も面白い。

丸谷才一の弔辞も出色だ。宇野千代に対しては、「あなたの文学はずいぶん奥が深くて、幅が広く、日本文学の未来を開く豊かなものだったのに、日本社会はもっぱらあなたの実生活に関心を寄せるだけだったといふことがわかります。あなたの晩年は、長寿、健康、名声に恵まれてまことにしあわせなものだったけれど、新しい角度から論じられている可能性がこんなに多く、手つかずのまま残ってゐる作家は近代日本文学でも珍しいのではないでせうか。これこそはあなたの人生の、あるいは死後の、最大の幸福かもしれません」。

対談を100回以上おこなったという好敵手・山﨑正和の『不機嫌の時代』にみるように、日本文学は明治以降、気質的に不機嫌だった。それをひっくり返すことを自らのテーマとして、上機嫌でユーモアを大切にして戦った。

「上機嫌」をテーマに言葉を探してみた。ジョージ秋山「人生で一番大切なことは機嫌がいいこと」。ワーグナー「仕事をするときは上機嫌でやれ、そうすれば仕事もはかどるし、身体も疲れない」。ゼークト「いつでも上機嫌でいること、朗らかな気分を維持できる人が司令官にとって一番重要である」。ディケンズ「病気や悲しみも人にうつるが、笑いと上機嫌ほど、うつりやすいものもこの世にない」。サッカレー「上機嫌は、人が着ることのできる最上の衣装である」。アラン「上機嫌療法」。

よし、上機嫌で行こう!